Depuis 2006, la date du 10 mai est celle de la journée nationale de commémoration des traites négrières, de l’esclavage et de leurs abolitions.

Pourtant, 15 ans après le vote et la promulgation de la loi Taubira, un malaise nous saisit. Car, en 15 ans, si chaque 10 mai des cérémonies annuelles ont été tenues en présence des présidents de la République successifs, si des progrès ont été réalisés dans les programmes scolaires concernant la place de cette histoire-là et si un musée de l’esclavage – le Mémorial ACTe – a été inauguré l’an dernier en Guadeloupe, beaucoup d’énergie semble déployée pour que cette histoire-là reste cornérisée.

Cornérisée sur le plan commémoratif au seul 10 mai, cornérisée sur le plan muséal à la seule Guadeloupe, cornérisée sur le plan des programmes scolaires par le fait qu’elle n’est guère articulée à un récit national.

Contemporaine d’un mouvement naissant d’études historiques portant sur les conséquences du colonialisme au sein même de notre pays, la loi Taubira, malgré l’élan qu’elle impulsa, fut rapidement et violemment contestée. Je ne parle pas ici des réticences des historiens sur le risque d’une «histoire officielle». Je parle ici de la mise en branle dans les champs politique et intellectuel de toute une offensive agressive et inquiète qui tendit avec un certain et malheureux succès à faire taire les bienvenus frémissements de la réémergence d’une histoire enfouie. Les axes les plus présentables de l’attaque sont connus : «Ne réouvrons pas des blessures passées et tournons-nous vers l’avenir». Les axes un peu moins présentables s’exprimèrent également : «Arrêtons de culpabiliser les Français». Et les axes les plus crasseux purent s’épanouir : «Reconnaissons le rôle positif de la colonisation».

Trois axes, trois tragédies

Ne pas rouvrir les blessures du passé ? Mais il se trouve que la sensibilité même de cette Histoire-là montre à quel point les blessures continuent à agir. Evoquer cette histoire ne revient donc pas à raviver des blessures bien présentes mais au contraire à les soigner en dépassant les nœuds passionnels que l’Histoire nous a légués.

Arrêter de culpabiliser les Français ? Au regard du fait qu’une partie des Français d’aujourd’hui sont des descendants d’esclaves, on admettra qu’en creux cette assertion trace une frontière de légitimité sur la francité des enfants de la République. Comment ne pas voir que cette frontière, fut-elle lovée dans l’inconscient, ne peut être dessinée que par ceux chez qui continue à agir l’imaginaire esclavagiste qui transforme le noir en un individu inaccessible à la pleine appartenance citoyenne au pays qui est le sien ?

Reconnaître le rôle positif de la colonisation, dont il faut rappeler qu’elle prit aussi la forme de l’esclavagisme dans nos territoires d’Outre-mer ? Monstruosité qui se transforma pendant quelque temps en une loi portant en elle toute la violence symbolique d’une vision somme toute hiérarchisée des civilisations, dont certaines auraient pu avec bonheur éclairer des peuples enchaînés à leurs ténèbres.

Mais après tout, puisque nous en sommes encore à ce genre de réflexions, pourquoi donc s’intéresser à cette histoire-là ? La question est légitime mais mérite que les réponses soient entendues et les conclusions pratiques tirées.

Tout d’abord, nous le disions, ces pans de l’Histoire constituent des nœuds passionnels qui constituent une douleur chez les descendants d’esclaves. Histoire ancienne objecteront certains. Certes, mais histoire toujours agissante et là est l’essentiel. Une histoire d’ailleurs d’autant plus agissante qu’il fallut attendre 1946 pour que le travail forcé, en vertu d’une loi portée par l’alors député Houphouët-Boigny, fut aboli dans nos colonies et donc dans les actuels départements d’outre-mer. Quelle est cette douleur ? Celle de centaines de milliers de personnes pour qui continue à raisonner une tragédie familiale et cette question lancinante et obsédante : «Puisque nous avons été dans le passé traités comme du bétail, sommes-nous pleinement des Hommes ?»

Car, et c’est là le deuxième intérêt que nous devons porter à cette Histoire, l’esclavagisme puis le travail forcé ne purent s’épanouir et perdurer qu’en raison d’un vaste appareillage discursif et imagé tendant à rendre pour évidente l’infériorité – en fait la bestialité – de ceux que l’on enchaînait ou que l’on faisait marcher à coups de fouet. De cette Histoire-là, ainsi que de celle plus globale du colonialisme, nous avons hérité d’un substrat culturel dans lequel le noir est irrémédiablement un être à dompter, du fait de sa sauvagerie et surtout de son idiote indolence. Or, il se trouve que ce substrat-là, tissu de préjugés dont Einstein disait qu’ils étaient plus durs à désintégrer qu’un atome, continue, fut-ce de façon assourdie, à agir dans les inconscients et à se décliner en actes de discriminations, d’insultes ou de violences. Parler de cette Histoire, c’est donc revenir sur ce substrat, l’interroger, le combattre et, en somme, le faire disparaître. Travail long et patient qui ne se fait guère par le silence sur lui posé mais par la verbalisation de ses origines, de ses modalités d’enracinement et de ses mutations.

En outre, l’histoire de l’esclavage n’est pas une histoire pour les seuls départements d’Outre-Mer. Elle est un pan de l’Histoire de France. La France ne serait pas ce qu’elle est si ce pan d’Histoire n’avait pas existé puisqu’il a nécessairement influé sur la trajectoire de notre nation et explique, en partie, les tensions qui l’agitent aujourd’hui puisqu’elles proviennent entre autres, ce que nul n’ignore, de rancœurs, de douleurs, voire de névroses issues du passé, tout autant que de stéréotypes et que de la peur d’affronter cette page d’Histoire aux fins de l’insérer dans le récit national. Peur de la culpabilisation, peur de la balkanisation, peur de la concurrence victimaire, peur d’une imaginaire boîte de Pandore. Par un détour de l’autre côté de l’Atlantique, rappelons à quel point les Français et les responsables politiques nationaux s’émerveillèrent devant l’élection de Barack Obama. Mais qui peut ignorer qu’Obama a aussi été possible en raison d’un travail muséographique, universitaire et militant sur l’esclavage et la ségrégation aux Etats-Unis ? Quel fut le résultat de ce travail acharné ? Non pas l’effondrement et l’affrontement mais la possibilité qu’accède à la magistrature suprême une personne dont la couleur de peau pouvait encore fréquemment, quelques décennies plus tôt, valoir la mort.

Enfin, évoquer l’histoire de l’esclavage, tout comme celle de la Shoah, du génocide arménien ou du génocide dont furent victimes les Tutsis au Rwanda, c’est évoquer des crimes contre l’Humanité de telle sorte à participer à la prévention de la répétition de ces crimes.

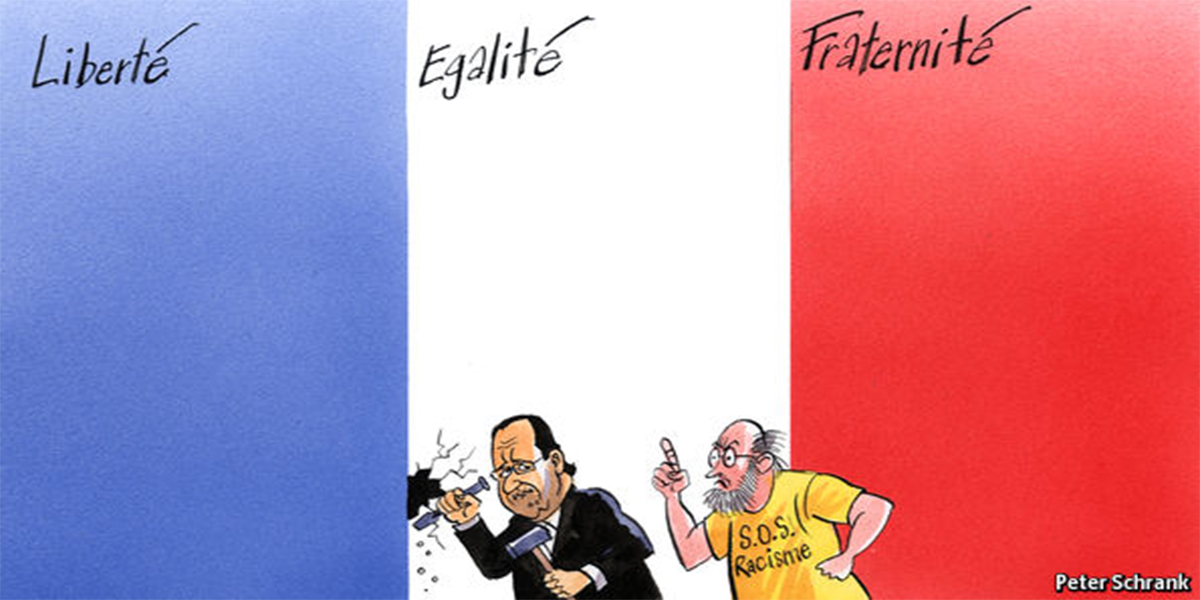

A l’occasion de cette journée du 10 mai, le Chef de l’Etat a une occasion à saisir. En 2006, une mission de préfiguration d’un musée de l’esclavage en métropole était confiée au regretté grand écrivain Edouard Glissant. Son rapport finit dans un placard. François Hollande a aujourd’hui la possibilité d’annoncer la création d’un musée de l’esclavage en un lieu toAdmettut indiqué : l’hôtel Gaillard à Paris, lieu inoccupé et possession de la Banque de France qui fut impliquée dans la traite négrière et le système des plantations. Le président de la République se hisserait par cette annonce à un niveau d’exigence de nature à, enfin, surmonter un de ces blocages face auxquels maints responsables de notre pays semblent perdre toute hauteur, toute lucidité et toute intelligence.

Par Dominique SOPO![]()

Président de SOS Racisme

Tribune publiée le 9 mai 2016 dans Libération